こんにちは、虎の穴ラボの松尾です。虎の穴ラボでエンジニアリングマネージャーをしています。

この記事は 虎の穴ラボのカレンダー | Advent Calendar 2022 - Qiita 25日目の記事です。

前回に引き続きアンカーを担当させていただくことになりました。本日までブログを追っていただいた方、本当にありがとうございました!

24日目はS.S.さんによる「SwitchBotで部屋の温度を自動管理してみた」が投稿されました。

はじめに

今回の記事は、虎の穴ラボが今年1年間、なにを考えてどのように変化してきたのかを紹介する内容になります。

今年は30名程度の組織から50名弱の組織に変化しており、組織としての地盤固めをした期間でもありました。

この記事を通して、虎の穴ラボという組織についてもっと知っていただければ幸いです。

私個人のオタク活動を振り返る記事!というものも考えましたが、さすがに会社のブログでそれを書いてしまうと大批判間違いなしなので、またの機会にいたします。

- はじめに

- 大前提 今年虎の穴ラボが目指したもの

- 目標1. サービス開発に携わるメンバーの組織集約

- 目標2. 安定した組織運用・技術集団としての共通指針の定義

- 目標3. 採用活動による組織拡大

- まとめ

- P.S.

大前提 今年虎の穴ラボが目指したもの

2022/1 ~ 2022/12という期間を過ごすにあたり、虎の穴ラボでは組織として以下の目標を掲げていました。

- システム開発・運用に携わるメンバーの組織集約、カルチャーの統合

- 安定した組織運用・技術集団としての共通指針の定義

- 採用活動による組織拡大(72名体制目標)

今回の記事では、それぞれの目標ごとに実施してきたことを紹介していきます。

目標1. サービス開発に携わるメンバーの組織集約

まずは組織に所属するメンバー構成の変化について紹介します。

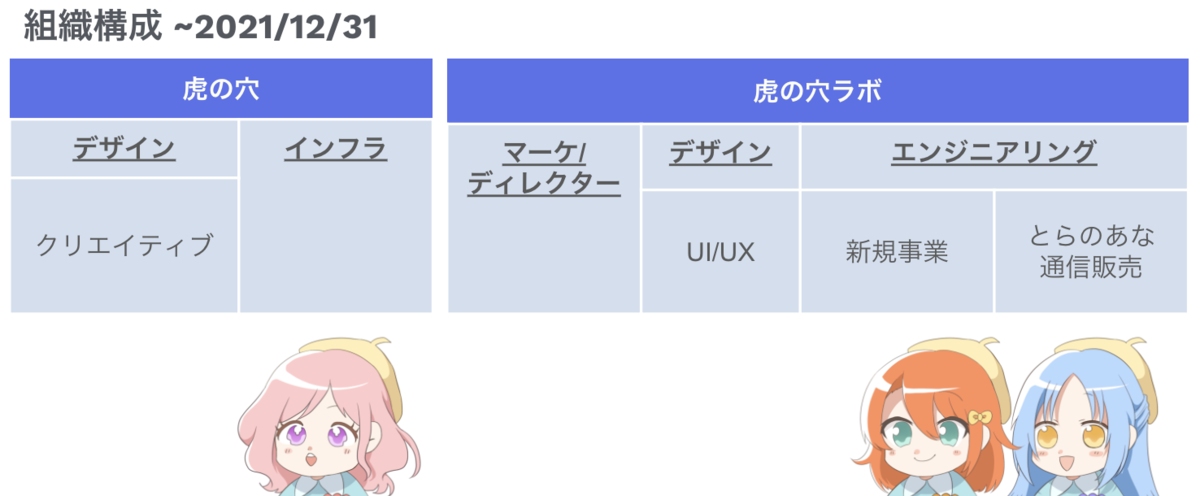

2021年時点では、実はサービス運用に携わるメンバーが「株式会社虎の穴」「虎の穴ラボ株式会社」にわかれて所属している形でした。

これを2022/1から、ひとつの組織に統合しています。

統合した目的 組織カルチャーの統合

一番の理由は、虎の穴ラボが持つ「自己研鑽カルチャー」を広めるためです。

虎の穴ラボでは、業務の一貫として自己研鑽の実施を推奨しており、福利厚生によってスキルアップにかかる費用を会社が負担することができます。

この組織におけるカルチャーを、Web開発に携わるメンバー全員に浸透させることが大きな目的です。

これによって、

- ラボへ統合した所属メンバーたちのスキルアップ

- 職種入り混じっての技術共有会の開催

などが行えており、会社全体のスキルアップにつなげることができています。

目標2. 安定した組織運用・技術集団としての共通指針の定義

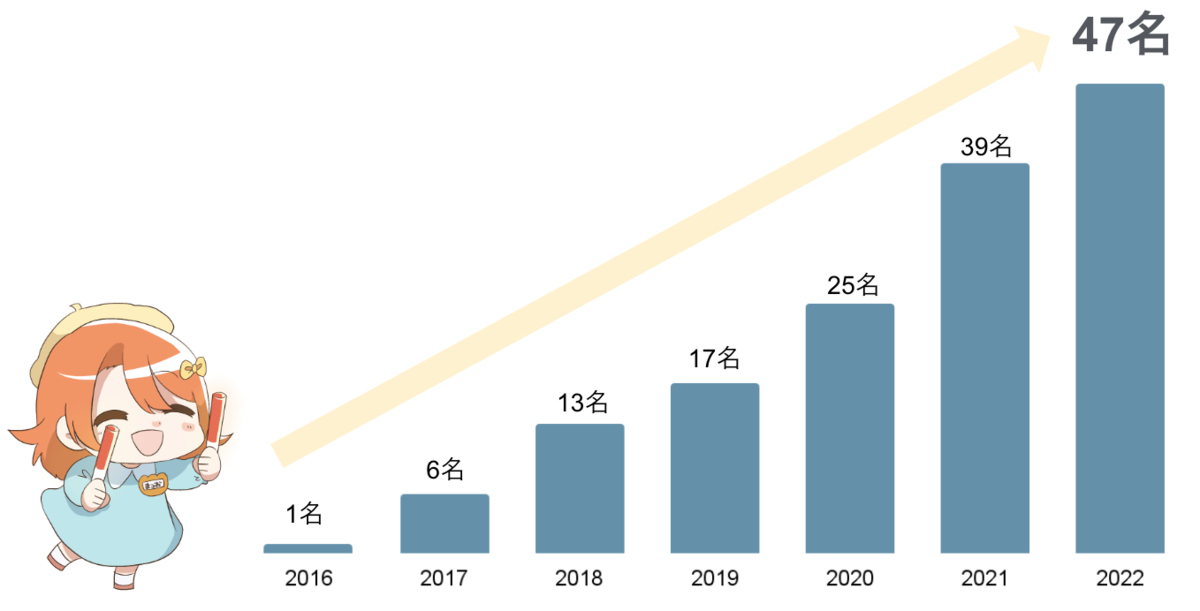

虎の穴ラボのメンバー数は、ここ3年間で3倍近い人数に増えています(2019年17名→2022年47名)

各プロダクトにおけるマネージメント体制の強化

去年までの虎の穴ラボは、マネージャー層が少ない組織でした。

1on1および評価を行う役割はCTOもしくは少数のEMになっており、ひとりのマネージャー層が10名近くの1on1や評価を行うシーンも発生していました。

これによって、以下のような問題が発生していました。

- シンプルにマネージャー層の負荷が高い

- メンバー層とマネージャー層で業務内容に距離があり、観点が異なりすぎる

この解決として、各チーム構造の変更および新しくマネージャーとしての役割をもつメンバーの整理を行い、以下のように改善しています。

- ひとりのマネージャーが平均3~4人の1on1および評価を行う構造

- 1階層上の役割の人との対話になるため、比較的近い距離での1on1や評価が可能

先日発売されたオライリーの「エンジニアリングマネージャーのしごと」でも、1on1について「組織図で1階層上がったレベルでの懸念事項に触れられる」というメリットについて書かれていました。

この「1階層上がったレベル」が遠くなりすぎないように調整をしたようなイメージです。

www.oreilly.co.jp

社内全体の技術レベル向上・セキュリティ強化

今年の4月に、社内全体の技術レベル向上やセキュリティ強化を担う組織として、「アーキテクト&CSIRTチーム」を設立しました。

この目的は以下の通りになります。

- 虎の穴ラボの技術ブランディング

- 新規システム構築時の技術選定

- 新規システム構築時の全体的な設計の確認

- 継続的な技術レベルの向上

- インフラ等のコスト削減

- 全般的なセキュリティ強化

組織が大きくなると、チーム間での技術レベルに差異が生まれたり、技術やアーキテクト面でズレが生じてしまい、チーム間断絶のような状態が生まれがちです。

これを避けるために、組織横断型の技術チームを設立したわけです。

こちらについては過去にブログ記事でも紹介していますので、詳細はこちらを見ていただければ幸いです。

toranoana-lab.hatenablog.com

また、このチームにて「今後虎の穴ラボがキャッチアップしていく技術」を決め、技術目標を定義しています。

これにより、組織全体でベクトルをあわせて技術のキャッチアップをおこなっていく体制作りができています。

評価制度の改善

これも大きな変更点の一つです。簡単にいうと、昇給・昇格が発生するタイミングを増やしました。

- これまで : 評価タイミング 年2回 / 昇給昇格タイミング 年1回(4月〜3月評価総評をもとに7月に昇給昇格)

- 新制度 : 評価タイミング 年2回 / 昇給昇格タイミング 年2回(4月〜9月の評価をもとに1月に昇給昇格、10月〜3月の評価をもとに7月に昇給昇格)

虎の穴ラボは全員が中途入社の社員です。中途入社の場合、入社時の給与とスキルレベルが合っていない場合があります。

これまでは年1回の昇給昇格で調整が行われていましたが、このタイミングを年2回にすることで、より柔軟に評価に直結した給与が設定されるようになりました。

「やりたいこと」が叶えられる組織への変革

虎の穴ラボのチーム体制は、原則プロダクトごとになります(大規模なプロダクトの場合は、そのプロダクトの対応を行う目的ごとのチームわけ)。

今年はこの体制を維持した上で、本人のキャリアプランの達成や様々な技術の習得のために、このチーム異動希望を受け付ける窓口を設置しました。

これまでも本人の希望にあわせて異動等はおこなっていましたが、これをより柔軟に行えるような体制作りが目的となります。

先日発売されたオライリーの「エンジニアリングマネージャーのしごと」でも、「仕事に合った人を獲得するのではなく、人に合った仕事を獲得する」という記述があります。

www.oreilly.co.jp

今回の社内異動申請制度は、マズローの欲求階層の一番上、自己実現欲求を満たすことのできる環境提供を行なっていくことが目的となった施策です。

図で表すところの成長欲求を組織内で満たせるようにするための第一歩として取り組みを行なっています。

目標3. 採用活動による組織拡大

虎の穴ラボは現在70名規模への組織拡大を推進中です。

2022年は主に「ブランディング」という観点において活動を行ってきました。

2021年までの虎の穴ラボの採用活動

これまで虎の穴ラボでは、以下の方針で採用促進を行なっていました。

- 事業の魅力アピール(オタク業界!という部分を猛プッシュ)

- 待遇の改善

- 働きやすさの追求(リモートワーク、地方勤務など)

ただしこれらには限度があり、採用面での行き詰まりがあったのが事実なところです。

2022年の虎の穴ラボの採用活動 「ブランディング」

「虎の穴ラボで働きたい!」と感じてもらうための情報発信、という言い方がしっくりくるかと思います。

2022年は、エンジニア企業として技術向上や業界貢献といった内容をできる限り発信してきました。

この部分は時系列順に記載していこうと思います。

1月 技術書典12 ブログ総集編による同人誌発行

まずは技術同人誌!技術書典12にスポンサー参加させていただきつつ、同人誌の方も頒布させていただきました。

技術書典には以前から参加させていただいていたこともあり、「技術書典で虎の穴ラボを知った」という方も増えてきました。

我々のブランディングとして、また同人誌を作る楽しさを味わえる場として、今後も参加をしていきたいと考えています。

3月 とらのあなラボTech Conference Vol.2 開催

昨年も実施していた自社カンファレンスを今年も開催しました!

テックカンファレンス vol.2 – 虎の穴ラボ株式会社

Vol.2となった今回は、1セッションの時間を短くして聞きやすくするなど工夫を加えています。

Webディレクター/マーケターなどビジネスサイドも登壇することで、より虎の穴ラボを深く知っていただく機会になったと考えています。

7月 サブカル業界Developers勉強会 Vol.1 開催

虎の穴ラボとしては初となる、他企業様との合同のイベント開催が行われました!

サブカル業界Developers 勉強会 Vol.1 - connpass

株式会社メディアドゥ様と合同にて、サブカル業界の開発者たちの情報発信の場となるコミュニティを立ち上げさせていただいています。

特定の技術に絞らず、「サービス開発/運営」と言う観点から、様々な技術・開発手法・組織構築などの情報発信を行なっていく場となります。

これをきっかけとして、Vol.2以降の大規模な開催につながっていくことになりました。

9月 技術書典13 久しぶりの完全新刊!紙での発行!

9月は技術書典が久しぶりのオフライン開催!ということで、我々も久しぶりに紙媒体での同人誌を作成・頒布させていただきました。

気合を入れて大量に刷りすぎてしまい、新刊をダンボール単位で余らせてしまったのはご愛嬌。

現在も電子版を無償で頒布しているので、興味のある方はぜひ読んでいただければと思います。

虎の穴ラボの薄い本。vol.6:虎の穴ラボ

9月 サブカル業界Developers勉強会 Vol.2 なんとピクシブ様、viviON様とも合同でイベント開催!

7月に実施したサブカル業界Developers勉強会を、新たに2社様にご参加いただき開催いたしました。

- ピクシブ株式会社様(イラストコミュニケーションサービスPixivをはじめとした、創作活動を楽しめるサービスを展開)

- 株式会社viviON様(「DLsite」をはじめとしたさまざまな総合二次元コンテンツサービスを展開)

サブカル業界Developers 勉強会 Vol.2 - connpass

サブカル業界におけるエンジニアリングの情報発信の場として、非常に魅力的になったと感じています。

10月 とらのあなラボTech Conference Vol.3 開催

3回目となる自社カンファレンスを、3月に続き開催しました。

とらのあなラボ Tech Conference vol.3 - connpass

パネルトークセッションを複数開催するなど、より生の「虎の穴ラボ」をお届けできた場になったと考えています。

12月 サブカル業界Developers勉強会 Vol.3 久しぶりのオフライン会場も使ったイベントを開催!

9月に実施した際と同じメンバーにて、久しぶりのオフラインイベントを開催させていただきました(オンラインとの同時開催)。

イベント後は軽く懇親会も実施させていただき、参加者の方、登壇企業の方とお話をすることができる貴重な場となりました。

こうしてあげてみると、数多くのイベントなどによって自社の情報を発信することができた1年だったと改めて感じます。

これによって採用の方も比較的順調に進み、目標の完全達成とまではいかないまでも、たくさんの仲間を迎え入れることができました。

ブランディングという観点は今後も持ち続けていくため、また来年もたくさんのイベントで虎の穴ラボという組織を発信していきたいと考えています。

まとめ

エンジニアリングマネージャー、そして虎の穴ラボの採用担当として、今年1年間を振り返ってみました。

こうして列挙してみると、大改革が行われた1年間だったと感じています。

技術組織としての地盤固めがしっかりと行え、そのうえで採用におけるブランディングも進めることができました。

続けていくこと、改善すること、新しくチャレンジすることを整理し、また来年も技術組織としての成長を続けていきます。

ここまで読んでくださり、虎の穴ラボを知ってくださり、ありがとうございました。

それでは、よいお年を。

P.S.

採用

虎の穴では一緒に働く仲間を募集中です!

この記事を読んで、興味を持っていただけた方はぜひ弊社の採用情報をご覧下さい。

yumenosora.co.jp

LINEスタンプ

エンジニア専用のメイドちゃんスタンプが完成しました!

「あの場面」で思わず使いたくなるようなスタンプから、日常で役立つスタンプを合計40個用意しました。

エンジニアの皆さん、エンジニアでない方もぜひスタンプを確認してみてください。

store.line.me